弘前公園の一角。

瑞々しい緑に映える、渋いレンガ色の建物。弘前市立博物館です。

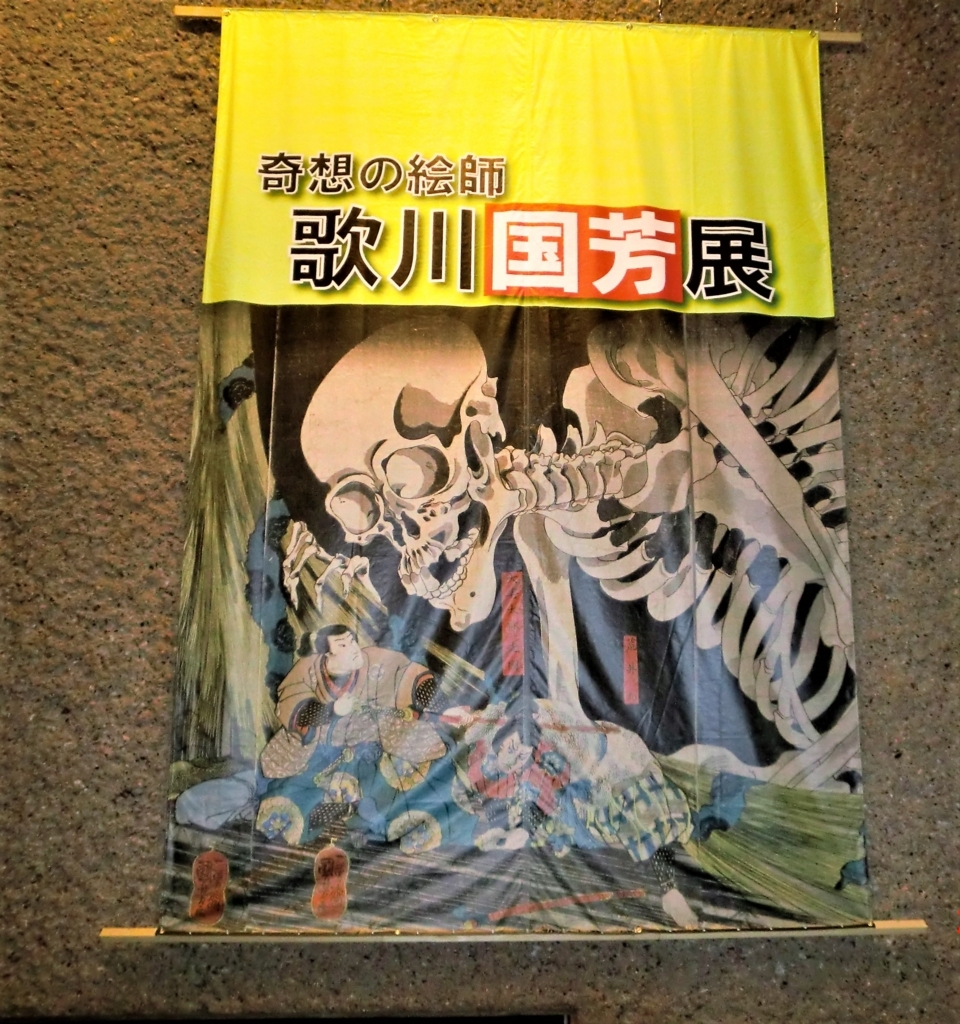

開催中の歌川国芳展。見応えありました。

国芳のアイディア、構図、色彩、勿論すごいんですけど、今回は「摺師」の技に圧倒されました。浮世絵の制作は完全分業制で、原画に基づいて版を彫る人、絵師の指示通りに彩色して刷る人と、それぞれに専門の職人がいるわけです。

ずれないの!何枚重ねてるの?って驚く、色鮮やかな作品の数々なんですが、版を何重にも重ねてるはずなのに、ぴったり合ってずれがないの。細かい細かい衣装の柄も、きっちりと色がおさまって、「寸分の隙もない」って、このこと。

大事な場面って、緊張で手が震えるじゃないですか。ずれないように、ずれないように。念じれば念じるほど、手って震える。

技を磨く、修練を積むって、「心を鍛える」ってことなんだろうな、つくづく思いましたね。

↓ 長野県小布施町「北斎記念館」の展示より、「江戸時代の絵草紙屋」

参勤交代で国元へ帰る時、お土産には「浮世絵」が喜ばれたと聞いたことがあります。身分の上下にかかわらず、「江戸」なんて一生みることのない国元の家族にとって、花のお江戸の情報がギュッと詰まったお宝コンテンツですもの。

噂に聞く男前の役者、江戸の若い衆はこんな入れ墨してるのかい、やっぱり江戸の美人は違うねぇ、まあ素敵な着物と帯、ああ涙の四十七士・・・。

想像しているこちらまでうきうきしてきます。自分の絵が人を幸せにするなんて、絵師も描いた、かいが(絵画)あるってもんじゃないですかね。